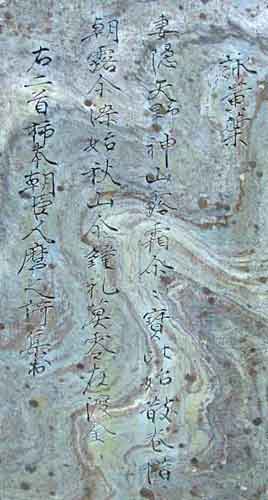

| 矢野神山万葉歌碑 |

| 矢野町森 磐座神社境内 |

|

|

|

| 青自然石の句碑 |

国宝「西本願寺本万葉集」より |

|

| 現地案内板 |

「妻籠る矢野の神山露霜に匂ひそめたり散らまく惜しも」

「朝露ににほひそめたる秋山に時雨な降りそあり渡るがね」

作者は柿本人麻呂と思われる。

石見国と大和との往還の途次、たまたまこの磐座神社境内の黄葉を見聞して、感に耐えずこの歌を詠んだもの。

碑面の文字は「西本願寺本万葉集」よる |

相生市教育委員会

相生市文学碑設立教会 |

|

| 『相生と文学碑』 |

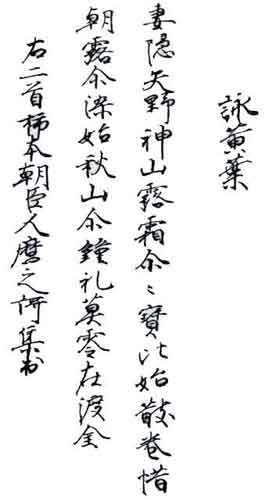

詠黄葉

妻籠矢野神山露霜尓々賓比始散巻惜

朝露尓染始秋山尓鐘礼莫零在渡金

右二首柿本朝臣人麿之謌集出

「妻籠る矢野の神山露霜に匂ひそめたり散らまく惜しも」の解釈は以下の通りです。

夫婦がこもる家、家と同音の矢野の神山の黄葉は、露霜のために一段と美しく色づき始めた。やがてこの美しい黄葉も散って行くだろうが、誠に残念に思われるよ。

「朝露ににほひそめたる秋山に時雨な降りそあり渡るがね」の解釈は以下の通りです。

朝露に美しく色づき始めた秋山(神山)に、どうか時雨よ降ってくれないでほしい。時雨さえ降らなければ、いつ迄もこの侭であるだろうに。

現在、妻籠る「矢野」と考えられるのは、備後国甲奴郡矢野・伊豫国喜多郡矢野・出雲国神門郡八野・伊勢国度合郡矢野などとされています。

柿本朝臣人麻呂が詠んだ「黄葉」とは、相生市森にある磐座神社の満山黄葉にあたり、矢野の「神山」とされるのは、磐座神社の背後の権現山にあたるという説があります。

岩座神社の磐座とは、神がいる大きな岩という意味です。

柿本人麻呂は、藤原京時代(七世紀後半)の歌人。古代日本には言語活動を主要素とする宗教的儀礼が有力に行われたが、人麻呂の作品は、そういう儀礼への深い共感を基盤として、枕詞・序詞・対句・畳句・同音反復などの伝統的手法を襲用しながら、語句や比喩や発想の創造的更新にょって張りと力のある表現を開拓している。 |

|

昭和59(1984)年3月20日建立

四国産青自然石 |

|

| 磐座神社、権現山については、ホームページ(『相生の伝説と昔話』磐座神社と巨岩伝説)を参照してください |

|

|

| 現地の地図表示後、「スクロール地図」に切り替えてご利用ください |